少し前、いつものようにコンピューター(自作)の電源スイッチを押して、起動するまでお茶でも飲んでこようと思い、歩きかけてファンが回る音がしないことに気づいた。

ちゃんとスイッチを押さなかったのか、と思い再度押しても無音のまま。

これは……

すぐに電源ケーブルを抜いて、ケースのサイドカバーを開けて電源、CPUのヒートシンク、グラフィックカードのヒートシンクを触ってみても、特に発熱していないのでひと安心。

次に、電源やCPU、グラフィックカード周りの匂いをかいでみても、焦げたような匂いとか、薬品っぽい匂いがしていないので、まずパーツにトラブルはない模様。

次に疑わしいのは、電源ユニット。

この電源ユニットは、エバーグリーンの「サイレントキング 5 LW-6400H-5」で、箱には「BCN AWARD 2006 電源部門 最優秀賞」というシールが貼ってありますが、ネットでの「サイレントキング 5 LW-6400H-5」の評判は、そこそこ、といったとろこのようです。

現在この機種はなく、エバーグリーン 定格出力400W 超静音12cmファン搭載PC電源 パワーグリッター(パワグリ) EG-400PGかHK400-56GPあたりが後継機種なんでしょうか。

この電源を使う前は、パーツショップで山積みされていた2980円とかの安い物を使っていました。

で、大抵こういう安い電源は2年くらいするとファンが壊れてしまい、それで終わり、というパターンを繰り返していたので、もう少しは長持ちしそうだし、12cmファンがちょうどCPUファンの辺りに向いていて、排熱にも有利かと思って買ったものでした。

なので、この辺で壊れてもらっては……(^^;

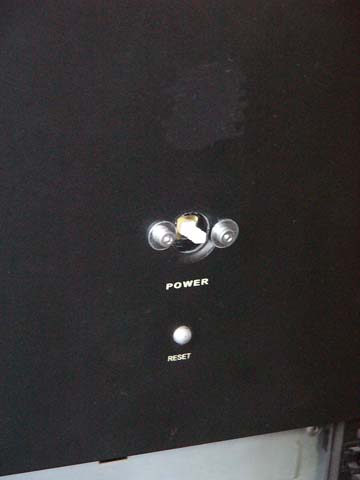

更に次に疑わしいのは、電源スイッチ。

元々ストローク感のないスイッチだったんですが、最近は押したときに何となく引っかかるような感じがしないわけでもなかったので、今まで電源スイッチが壊れた経験はないものの疑わしい感じがあります。

色々考えていても始まらないので、パーツ屋へゴーであります。

その店は、本来はパソコン量販店なんですが、パーツコーナーのあるところ。

久しぶりに行ってみると、パーツコーナーの場所が変わり、ちょっと拡張している感じ。

やっぱり、自作派が増えているんでしょうか?

そこで、まず最初に手にしたのは、以前買っていたようなニッキュッパ電源。

やっぱり貧乏性です。

しかし、今回はどうも電源スイッチが怪しい、というのが頭から離れず、小物のエリアを見ると電源スイッチも売っています。

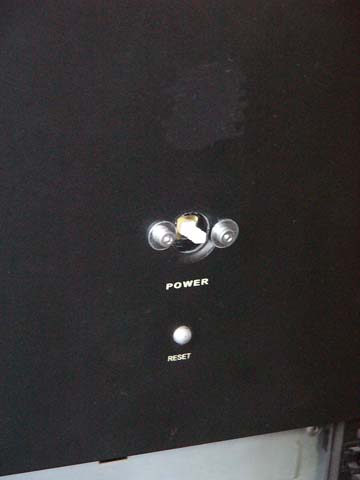

それも、真四角で大きく無骨なもの、しかも価格が480円くらい。

う~む、日本橋で探せば200円くらいでありそうな感じ。

ちょっと考えた末、とりあえずスイッチを交換してみて、ダメならまた来ればいいか、ということでスイッチだけ買って帰りました。

帰って、早速ケースを開けて電源スイッチのコネクタを差し替えて、電源コードを差し込んで、むき出しのスイッチを入れると、何の問題もなく起動。

よかったよかった、480円で治るなら安いもの。

で、次に考えないといけないのは、このスイッチをどこに取り付けるか、です。

元のスイッチの場所に付けようにも、スイッチの形状に合わせてケースがを設計してあるようで、フロントパネルから伸びた円筒の中にすっぽり納まる小型のスイッチでなので、この四角くてでかいスイッチは、そのまま到底取り付けできません。

まあ、スイッチなんて押せればどこについていても構わないので、既に穴が色々開いているリアパネルに取り付けることを思いつきました。

最初に思いついたのは、確か間違って抜いたIOコネクタ用の穴。

取り付けできるか、スイッチを色んな方向に向けてみても、ねじ穴の位置が合わず、ここは断念。

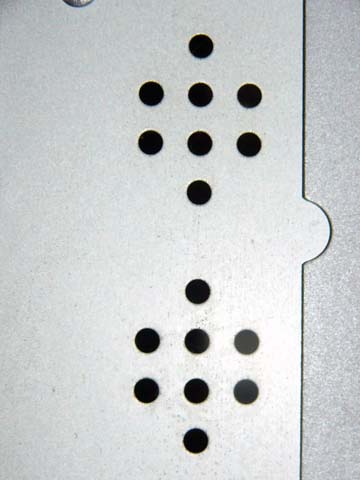

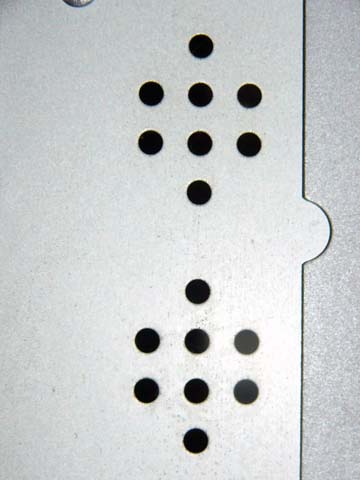

次に思いついたのが、この通気用と思われる穴。

ねじの間隔が合えば、既に穴は開いているので取り付けは簡単そう……

スイッチを色んな角度で合わせようとしても、スイッチを出す穴とネジの位置が微妙に合わないので、ここも断念。

結局、元のスイッチの位置に取り付けることに決定。

今度は、元々スイッチの付いていた円筒形の部分を加工、と言うか壊すことから始めます。

これが意外と柔らかい素材で、ラジオペンチでつまみながらひねると、ボロボロとちぎれる感じで、思ったより簡単に取り除けました。

これなら簡単に取り付けることができるかも、とスイッチを穴に通そうとすると、思ったより穴が小さく通らない。

ま、相手はプラスチックですから、リーマーでグリグリやればすぐに通せます。

後はネジを通す穴を開ければ終わりですが、この2本のネジの間隔が微妙。

スイッチの通っている穴のエッジ辺り。

ここに穴を開けるのは中々大変そう。

それで、またスイッチの向きを色々変えながら穴を開ける方法を考えた結果、大きめの穴を開けて両方のネジ穴にネジを通せそうな場所を探す、という適当な方法。

早速手持ちのドリルで6mmの穴を適当に開けました。

何しろ3mmのネジを通すのに6mmの穴ですから、どこかでネジの位置は合うでしょう。

目論見どおり、慮法のネジ穴にネジを通せそうな位置を見つけ、大きめのワッシャーを介してネジ止めに成功。

あとはフロントパネルを元に戻すだけです。

ところが、元々1種類しかないスイッチのだし、サイズなんて全然気にしてなかったんですが、いざフロントパネルを取り付けようとすると、奥行きが若干長すぎてスティールのフレームに当たってうまくはまらない。

これは予想外というか計算外というか……(元々計算も何もしてないわけですが)

スティールのフレームの裏には3.5インチのドライブベイがあってハードディスクがあるので、穴を開けるわけにもいかず、そもそも金属に穴を開けるのは大変だし、スイッチを削るわけにもいかず。。

で、何とかならないかとグリグリ動かしながらフロントパネルのフックが引っかかる位置を探していると、偶然にもうまくはまるポイントがあって、全てのフックが完全にはまって入るとは思えないけど、グラつくわけでもなく、多分フロントパネルはプラスティックなので適当に撓んで付いたんでしょう。

ま、なんにせよ付いたんだから、結果オーライということで、完成。

まあ、わずか600円くらいで半日楽しませていただきました。

これを苦労だ、面倒くさかった、手間がかかった、と思う人は自作はしんどいでしょうね。

トラブルも楽しみ、これが自作の面白さです。